アーチコラム 投げすぎだけが原因じゃない!!野球障害について完全解説

投げすぎだけが原因じゃない!!野球障害について完全解説

こんにちは!

名古屋市にあるスポーツラボ鍼接骨院に勤務している中川と申します。

突然ですが、野球のプレー中、投げるたびにズキッと痛む、思い切りボールが投げられない…そんな悩みを抱えていませんか??

今回は肩の障害についてお話したいと思います。

まず、野球選手にとって「肩の痛み」は避けて通れない大きな壁です。

「肩が痛いけど練習を休めない」

「痛がっているけど、どこまで投げさせていいのか分からない」

これは選手本人も、保護者の方も1度は思った事あるのではないでしょうか?

今回はそんな 野球肩の原因と、予防・改善ポイントを目次に沿ってお伝えしていきます

目次

①野球肩って何??

野球肩とは、大事な成長期に肩を痛めてしまう「投げすぎによる肩の障害」のことをいいます。病名ではなく、ピッチングやスローイングの動作で起きる肩のトラブルをまとめた呼び方です。

原因や痛みが出る場所によっていくつかの種類に分けられます。

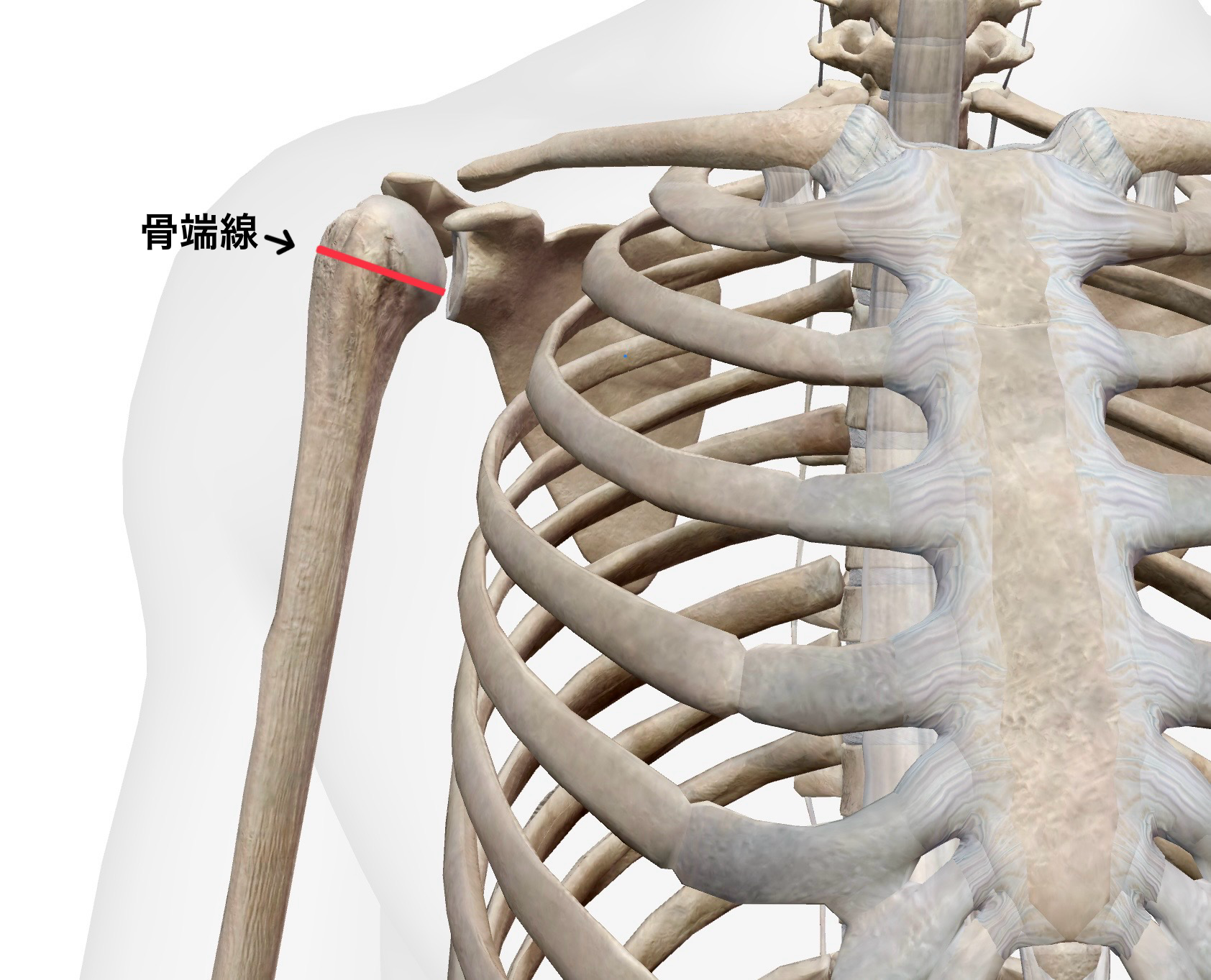

・リトルリーガーズショルダー(骨端線障害)

→成長期の子どもに多く見られる肩のケガで、特に投手に起こりやすいものです。

成長期の子供の骨には「成長線(骨端線)」という骨が伸びるための柔らかい部分がありますが、投げすぎや負担が重なることでこの部分に傷がつき、肩に痛みが出てしまいます。

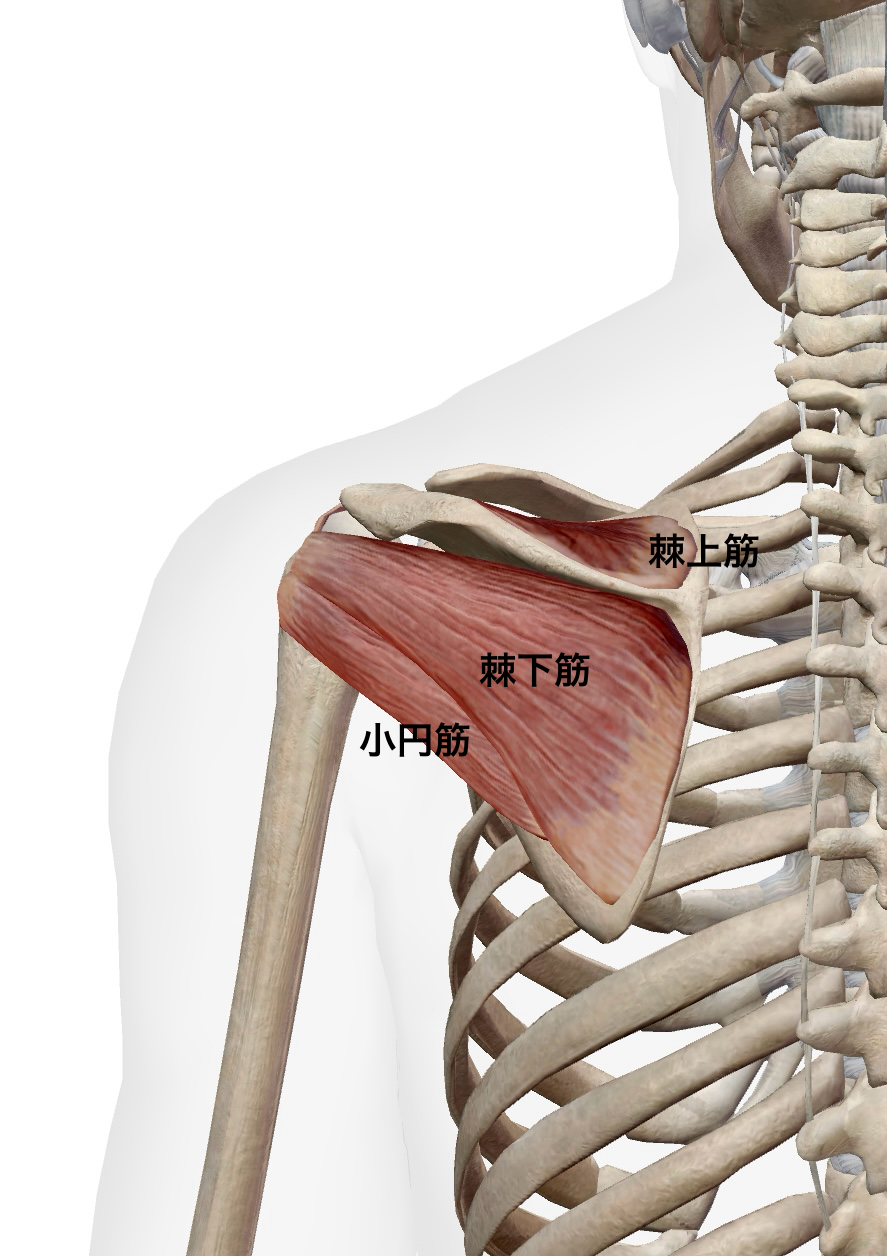

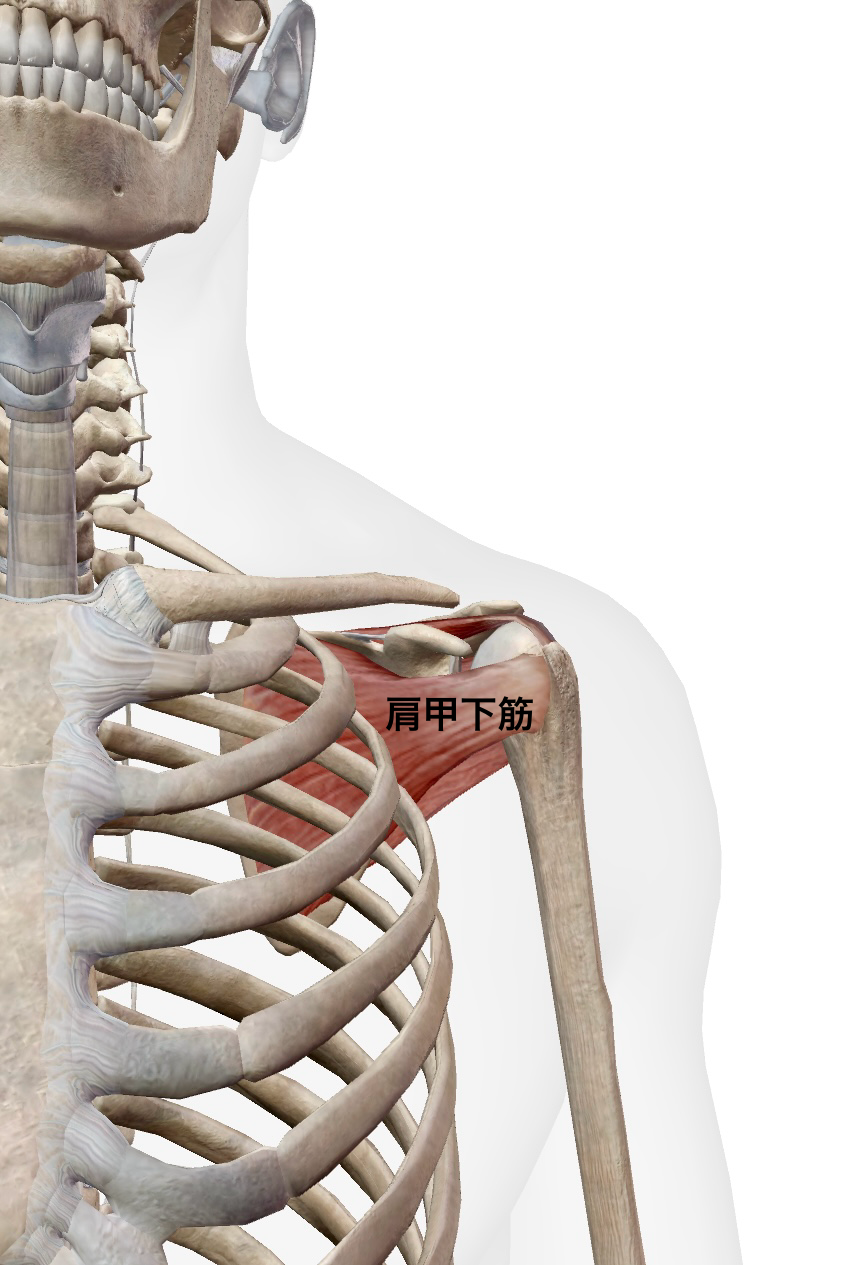

・腱板炎・腱板損傷

→肩を支える筋肉が傷んでしまう状態です。

この肩を支える筋肉をまとめて「腱板(けんばん)」と呼び、主に以下の4つの筋肉からできています。

- 棘上筋(きょくじょうきん)

- 棘下筋(きょくかきん)

- 小円筋(しょうえんきん)

- 肩甲下筋(けんこうかきん)

左肩(背後図)→

左肩(正面図)→

腱板は、投げるときや腕を上げるときに肩を安定させる大切な役割をしていますが、使いすぎることで炎症が起き、傷ついてしまうことがあります。

・関節唇損傷(SLAP損傷など)

肩の中にある「肩を安定させる役割」をしている関節唇(かんせつしん)が傷ついてしまう状態です。

特に投げすぎや肩周りの柔軟性の不足で起こりやすく、肩の不安定感やひっかかるような違和感があることもあります。

・インピンジメント症候群

肩の中の「すきま」に筋肉やすじ(腱)が挟まってしまい、炎症や痛みが出る状態です。

投げるときや腕を上げるときに「ズキッ」とした痛みが出やすく、繰り返すとパフォーマンスにも影響してしまいます。

の4つに分類されます。

②投球障害に繋がる動作

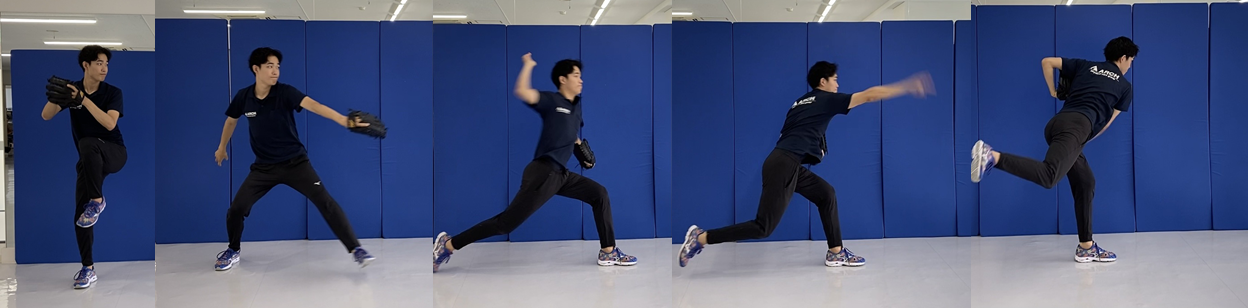

① ② ③ ④ ⑤

投球は

①ワインドアップ期

②コッキング期

③加速期

④リリース期

⑤フォロースルー期

この5つの動作から行われます。

投球障害は特にコッキング期~リリース期にかけてが最も多くの筋力や関節の可動域が必要になってくるフェーズになります。

例えば、肩の進展、外旋可動域がないとコッキング期~加速期に肩の開きが早くなり、その結果全身の力を使えず肘が下がるなど連鎖的な動きが乱れてしまうのです。

このように見ていくと投球は肩関節、胸椎、股関節の可動域がとても大切になってくると思いませんか?

そこで、投球障害に繋がる3つの投球動作を紹介します。

1,肘下がり

→原因:胸椎の回旋可動域が無い

2,肩が開くのが早い

→原因:肩の伸展、外旋の可動域が無い

3,腕だけで投げてしまう

→原因:股関節の内外旋の可動域がない

皆さんどうでしたか?意識していても肩に違和感があるな…って思っているそこのあなた!

ここまでの内容を踏まえ1度ここで可動域の確認をしてみましょう!

まずはこの4つの動きできますか!?

①胸椎の回旋可動域

横向きに寝て地面に肩が着くかどうか

②肩関節伸展可動域

身体は真っ直ぐで手を重ねた状態で腕を後ろへ引く90度近くまで上がればOK

※その時上半身は前に倒れないようにする

③肩関節外旋可動域

座った状態で手と肘を保持して可動域確認(セカンドポジション)

.jpg)

.jpg)

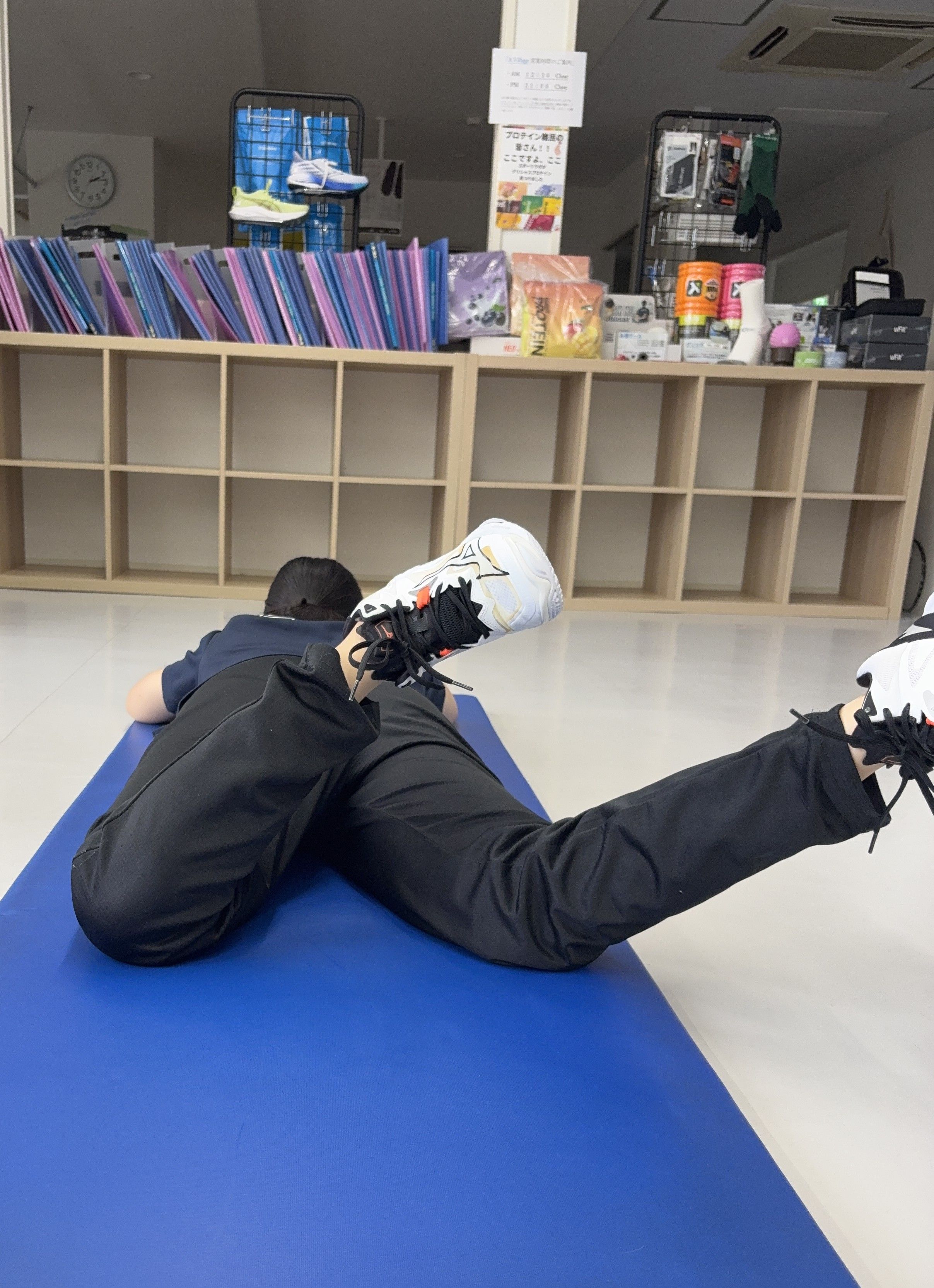

④股関節内外旋

どうでしたか??

投球は下半身から体幹→肩→腕と順に全身の力で投げないといけないのが肩だけの力でしか投げられない「リスクが隣合わせの投球」になってしまいます…。

肩が痛くならないよう改善方法を紹介します!

③投球障害にならないためには

1,胸椎、肩関節を可動域上げる

・ダンベルフライ

.jpg)

・大胸筋リリース、ストレッチ

2,股関節外旋、内旋ROM出し

・臀筋、外旋筋リリース、ストレッチ

ここまでが投球で必要になってくる可動域のトレーニングです。

他にも肩の負担を減らすには「下半身の強さ」や「体幹の安定性」、さらに「肩関節の安定性(筋力強化)」が欠かせません。

そのためのトレーニングもお伝えしていきます。

肩の筋力強化

・ローテーターカフ強化

→チューブトレーニング

11.png)

体幹、下半身の強化トレーニング

→プランク、スクワット

これらを行うことで、可動域が広がるだけでなく、筋力強化によって投球障害の予防にもつながります。

④まとめ

いかがでしたか?

今回ご紹介した可動域テストの中で「体の硬さを実感した方」や「右と左で可動域の差があったな」と思った方はぜひこのようなトレーニングを取り入れてみてください。

そして、少しでも肩に違和感がああるなら無理をせず、一度当院にご相談ください。

肩の痛みに悩むお子さんが、この先も思い切りプレーできるよう、私たちが全力でサポートいたします。